一言で『機能性ディスペプシア』といっても、様々な症状があります。

そして、その特徴も様々です。

今回は特徴を2パターンに分けてご紹介します。

機能性ディスペプシアの特徴

『機能性ディスペプシア』の特徴は、胃の見た目には問題がなくても、その動きや働きに異常が出ることです。

明らかに自分自身は、胃に不快な症状が出ているのに、病院では胃について”異常なし”と言われるのは、検査結果をもとに判断されているためです。

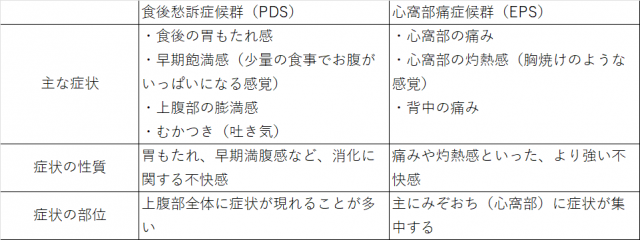

①食後愁訴症候群(PDS)と②心窩部症候群(EPS)について

『機能性ディスペプシア』は症状によって、2つのパターンに分けられます。

①食後愁訴症候群(PDS)

②心窩部症候群(EPS)

の2種類に分けられます。

これらの症状の出現の仕方は違いますが、問題の主な原因は、胃をコントロールする自律神経の乱れです。

ストレスが自律神経の働きを乱すきっかけとなり、胃の運動を阻害してしまいます。

①食後愁訴症候群(PDS)とは

食後愁訴症候群(PDS)は、主に食事と密接に関連して発生する症状を特徴とします。

そのため、食べた後に不快感が現れたり、少し食べただけですぐにお腹がいっぱいになったり、食後に胃が重く感じたりします。

主な症状:

・食後の胃もたれ感

・早期飽満感(少量の食事でお腹がいっぱいになる感覚)

・上腹部の膨満感

・むかつき(吐き気)

心窩部痛症候群(EPS)とは

心窩部痛症候群(EPS)は、主にみぞおち(心窩部)の痛みや不快感を特徴とします。

EPSの症状は必ずしも食事と直接関連しているわけではありません。

みぞおちの痛みや灼熱感が続くことが多く、また空腹時に症状が強く出たりします。

そして当院にご来院いただいている方々が口にするのが一見関係なさそうですが、背中の痛みです。

主な症状:

・心窩部の痛み

・心窩部の灼熱感(胸焼けのような感覚)

・背中の痛み

なお、これらの症状は同時に存在することもあり、完全に分けられるわけではありません。

お電話ありがとうございます、

はりきゅうルーム恵眞道でございます。