第4回:日常で注意すること(超実践編)

~機能性ディスペプシアと上手く付き合うために~

『機能性ディスペプシア』の方からよく質問を受けることがあります。

自宅でやってはいけないこと、(良くなるために)自宅でできること、つらい時の過ごし方、食事面の質問などなど。

今回は『機能性ディスペプシア』超実践編として、胃の症状によっての日常生活で注意すべきこと、気にかけると良いことなどをご紹介します。

日常的にある胃の不調対策3選

今回は『機能性ディスペプシア』の専門家が推奨する、辛い症状代表の3つに対し、対策方法をお伝えします。

①胃もたれ

②胸やけ

③胃痛 など

日常的な胃の不調に対する簡単な対策方法です。

①”胃もたれ”の対策

”胃もたれ”時の注意点

◇主な原因◇

胃のぜん動運動が弱くなっていること

※せん動運動が弱くなると食物の流れが停滞し、胃上部の動きが弱くなります。

これにより早期膨満感や吐き気などの症状を起こします。

そして胃下部の動きが弱くなると食後の胃もたれといった症状を起こします。

●生活面:食後最低2時間は横にならない

→→食べたものが体内で運ばれる際は、重力を利用しています。

そのため食後すぐに横になってしまうと、この流れが悪くなるため、しばらくは横にならないようにしましょう。

●食事面:脂肪が多い食事を控える

→→脂肪は主に”腸で消化”されますが、かなり時間がかかります。

そのため脂肪分の摂取が多くなるとその分、十二指腸への負担が大きくかかります。

そしてこれにより、十二指腸から胃のぜん動運動を抑える指令が出てしまいます。

●その他:適度に運動する(ウォーキングなど)→→日常の中で、無理なく行える程度の定期的な運動を取り入れてみてください。

特に手軽にできるウォーキングはおすすめです。

”胸やけ”の対策

”胸やけ”時の注意点

◇主な原因◇

胃酸の逆流により出現する

●生活面:食後はソファーなどでふんぞり返る姿勢をとる

前傾姿勢をとると、胃が圧迫され胃酸が逆流しやすい状態になります。

食後は体を起こして、ふんぞり返るような姿勢にすることで胃の圧迫はやわらぎ、逆流を防ぐことができます。

またベルトをきつめに締めたりすることで、逆流しやすくなることもあるため、強く締め付けないなどの工夫が必要です。

●食事面:寝る前のアルコールを控える

→→アルコールは胃と食道の境を締めている筋肉を緩めてしまい、そのまま寝ると、胃酸が逆流しやすくなります。

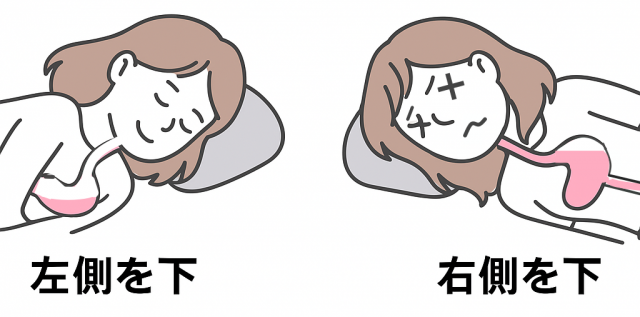

●その他:横になる場合は左側を下にする

→→胃の入り口は右側を下にして寝ると下向きになるため逆流しやすくなってしまいます。

左側を下にして寝れば胃の入り口は上を向くので逆流しにくくなります。

”胃痛”の対策

”胃痛”時の注意点

◇主な原因◇

胃酸による刺激

●生活面:痛み止めを必要以上に使いすぎないことが大切

→→湿布を含め、頭痛薬や腰痛・ひざなどの痛み止め薬の中には、胃の粘膜を荒らす成分を含んでいるものがあります。そのため胃に不調がある場合は、医師などに相談することも一つの手段です。

(※薬で症状をコントロールしている場合は、自己判断での減薬はお控えください)

●食事面:たんぱく質をとりすぎない

→→たんぱく質は胃酸の分泌を促すので胃酸過多になりやすくなります。

胃が不調の場合は、控えめにした方が良い場合もあります。

●その他:辛いものを控える

→→香辛料など辛いものは胃の粘膜を刺激し、胃が荒れていれば、さらに強く刺激が伝わってしまいます。

これらの対策を日常生活に取り入れることで、胃の不調や不快感の軽減を多少期待することができます。

そして、当院でもよくおすすめしている規則正し”食事”、”睡眠”、”適度な運動”を無理のない範囲で実践いただくことをおすすめします。

ただし、症状が長引いている場合や生活に支障をきたす場合は、病院での専門医に相談することをおすすめします。

お電話ありがとうございます、

はりきゅうルーム恵眞道でございます。